Q 旧統一教会の問題を契機に、新しく「法人寄附不当勧誘防止法」が成立したと聞きました。この法律はいわゆる霊感商法にも適用されるそうですが、寺院など宗教法人が檀家や信者から寄附を募る場合にも関係してくるのでしょうか。寺院が寄附を募る際に気を付けるべき点について教えてください。

目次

1 法人寄附不当勧誘防止法の概要と成立に至る背景

法人寄附不当勧誘防止法の正式名称は「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」と言い、令和4年12月10日に成立し、令和5年1月5日からその一部を除き施行されています。

法人寄附不当勧誘防止法は、一部から破壊的カルト教団とも評されている旧統一教会(現在は世界平和統一家庭連合)による信者に対する寄附の勧誘が信者の家庭崩壊や人生の破綻を招いたことで極めて重大な社会問題となったことから、消費者契約法とあいまって、法人などからの寄付の勧誘を受ける者の保護を図る目的で制定されました。それゆえ、この法律は一部の特殊なカルト教団に対してだけ適用されるというものではなく、宗教法人は当然のことながら、営利・非営利を問わず法人全般に対して適用される法律である点について十分に注意する必要があります。

法人寄附不当勧誘防止法は、大きくは「寄附を勧誘する側に対する規制」と、「不当な勧誘により寄附した者やその家族の救済」という2つの側面から構成されています。

法人寄附不当勧誘防止法の適用を考えるに当たっては、寺院等の積極的な活動において檀信徒の寄附が果たすべき役割の重要性とともに、憲法で強く保障されている寺院による信教の自由を侵害しないよう十分に配慮する必要があります。

2 寄附を勧誘する側に対する規制

(1) 配慮義務(第3条)

寄附を勧誘する側である寺院としては、勧誘を行うに当たって以下の3点に配慮しなければなりません。

① 寄附の勧誘が個人の自由な意思を抑圧し、その勧誘を受ける個人が寄附をするか否かについて適切な判断をすることが困難な状況に陥ることがないようにすること。

② 寄附により、個人又はその配偶者若しくは親族の生活の維持を困難にすることがないようにすること。

③ 寄附の勧誘を受ける個人に対し、寄附の勧誘を行う寺院等を特定するに足りる事項を明らかにするとともに、寄附される財産の使途について誤認させるおそれがないようにすること。

(2) 禁止行為(第4条)

寺院としては、寄附の勧誘に際し、以下のような勧誘行為をすることで寄附者を困惑させてはなりません。

① 寺院等に対し、個人が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。

② 寺院等が寄附の勧誘をしている場所から個人が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から個人を退去させないこと。

③ 個人に対し、寄附について勧誘することを告げずに、個人が任意に退去することが困難な場所であることを知りながら、個人をその場所に同行し、その場所において寄附の勧誘をすること。

④ 個人が寄附の勧誘を受けている場所において、個人が寄附をするか否かについて相談を行うために電話その他の方法によって寺院等以外の者と連絡する旨の意思を示したにもかかわらず、威迫する言動を交えて、個人がその方法によって連絡することを妨げること。

⑤ 個人が、社会生活上の経験が乏しいことから、寄附の勧誘を行うものに対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、勧誘を行う者も個人に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、寄附をしなければ勧誘を行う者との関係が破綻することになる旨を告げること。

⑥ 個人に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、個人又はその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、又はそのような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、寄附をすることが必要不可欠である旨を告げること。

(3) 借入れ等による資金調達の要求の禁止(第5条)

寺院等は、寄附の勧誘を行うに際して、個人に対し、借入れにより、または現に居住している不動産や生活の維持に欠くことのできない事業用の資産でその事業の継続に欠くことができないものを処分することによって寄附するための資金を調達することを要求してはいけません。

(4) 違反にかかる行政上の措置(第6条、第7条)

寄附を勧誘した寺院等が上記(1)の配慮義務を遵守していない場合には、内閣総理大臣はこれに従うべき旨を寺院等に対して勧告することができます。この場合において、内閣総理大臣は勧告に必要な限度において、寺院等に対して必要な報告を求めることができます。

寄附を勧誘した寺院等が上記(2)の禁止行為に抵触した場合には、内閣総理大臣は、寺院等に対して、その行為の停止等の措置を執るべき旨の勧告をすることができます。この場合において、内閣総理大臣は、勧告を受けた寺院等が正当な理由がないにもかかわらずその勧告に従わなかったときは、寺院等に対して、その勧告に係る措置を執るべきことを命ずることができます。この措置命令がなされた場合、寺院等の名称が外部に公表されることになります。

(5) 罰則(第16条、第17条)

内閣総理大臣による第7条3項に基づく上記措置命令がなされたにもかかわらず、寺院等がこれを無視して違反した場合、その違反行為をした者は、刑事罰として、1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることになりますので、十分に注意する必要があります。

3 不当な勧誘により寄附した者や家族の救済

(1) 寄附の意思表示の取消し(第9条)

禁止行為に違反する不当な勧誘により困惑して寄附の意思表示をした場合、寄附をした者は、その寄附の意思表示を取り消すことができます。

寄附した者は、その取消権について、追認することができる時から1年間、または寄附の意思表示をした時から5年間であればいつでも行使することができます。なお、霊感等による知見を告知する方法により勧誘されて寄附した場合は、追認することができる時から3年間、または寄附の意思表示をした時から10年間と、取消権を行使できる期間が大幅に延長されています。

(2) 債権者代位権の行使に関する特例(第10条)

夫婦間における婚姻費用や子どもに対する養育費など、扶養義務等にかかる定期金債権を有している家族等は、寄附者本人が有する取消権について、将来における自らの債権を保全することを目的に、債権者代位権を行使することができます。

4 法人等の不当な勧誘により寄附をした者等に対する支援(第11条)

寄附の取消権や債権者代位権の適切な行使によりその被害の回復等を図ることができるようにするために、国は、日本司法支援センター(法テラス)と関係機関及び関係団体等との連携の強化を図り、寄附者が利用しやすい相談体制を整備するなどの必要支援に努めなければならないとされています。

5 本件ケースにおける対応

法人寄附不当勧誘防止法の施行により、従来はお寺と檀信徒との信頼関係に基づいてなされた寄附金によって寺院の運営資金を賄ってきた部分であっても、その寄附の勧誘の仕方によっては寄附行為が無効になることはおろか、住職自体に拘禁刑や罰金といった重大な刑事罰が課せられる危険性があります。

特に高額の寄附を募る場合や頻回にわたって寄附勧誘を行う場合には、寄附金を募る説明内容を文書化すること、明確な同意書を取得することその他勧誘マニュアルを整備すること等が必要不可欠となっています。

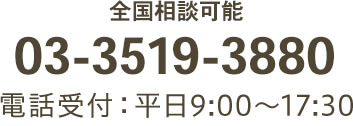

寺院が寄附を募る際の手続については、弁護士法人 永 総合法律事務所にて、寄附勧誘行為の適法性チェック、寄附にかかる契約書や申込書・同意書の整備、過去の寄附の有効性判断、都道府県その他行政側からの問い合わせ対応なども含めて、迅速かつ適切なアドバイスを申し上げることが可能ですので、いつでもお気軽にご相談ください。

以 上