Q お檀家から「亡くなってしまった愛犬のお骨をお墓に納骨して欲しい」と求められました。お寺としてはこれに応じなければならないのでしょうか。

1 背景

近年、少子化や核家族化の進行により、愛玩犬などのペットが精神的な支えとなっている家庭が増加しています。また、「ペットも家族の一員」という考え方が広まり、葬儀や法要を人間と同様に行うことも珍しくなくなってきました。

かようにペットを「家族の一員」と考える方が急増している中で、「愛犬や愛猫と一緒のお墓に入りたい」というご相談を受ける機会が寺院でもどんどん増えています。特に永代供養墓や納骨堂を管理しているお寺にとって、この種の希望にどう向き合うかは、新たに対応すべき課題として、信仰教義上の問題だけでなく、法的・運営上の観点からも重要な検討課題といえます。

2 お寺として検討すべき主なポイント

(1) 宗派の教義・慣習との整合性

まず大前提として、当該寺院が属する宗派において「動物の納骨」をどのように位置付けているかを確認しておく必要があります。

宗派によっては、動物と人間の合祀を教義上認めていないケースもありますので、その場合は人と動物を同じお墓に入れて祀るということはできないことになります。

もし、お檀家のご要望とお寺の教義が相容れない場合には、お寺としては丁寧にその理由を説明し、代替策(例えばペット専用納骨堂の案内など)をご提案することが求められます。

(2) 墓地埋葬法との関係

墓地や埋葬については墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)があります。墓埋法において、「埋葬」とは「死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。)を土中に葬ること」をいうとされており(同法第2条1項)、「墳墓」とは「死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設」をいうとされています(同第2条4項)。

「死体」とは人間の死体を意味しているところ、墓埋法はペットなど動物の納骨や埋葬については何ら定めをしておりません。それゆえ、動物であるペットの埋葬については墓埋法の適用外ということになります。

墓埋法が適用されない以上、当然のことながら同法第13条も適用されませんので、お寺としてはお檀家からペットの納骨を依頼されたとしても拒否することができます。

なお実務上は、「永代供養墓」「納骨堂」の一部にペット用の区画を設ける等、墓地としての本質的機能を損なわない範囲で柔軟な対応がなされているお寺の例も多く見られるところです。

(3) 自治体の条例等との関係

かようにペットの納骨には墓埋法が適用されませんが、だからといって何ら制限なく焼却、納骨ができるのかというと決してそうではありません。

この点、ペットである動物の死体は「廃棄物」に該当しますので、その処理には廃棄物処理法に基づく許可その他の規制が適用され得るようにも考えられるところです。しかし、動物霊園事業として取り扱われる動物の死体のケースについては廃棄物処理法における「廃棄物」に該当しないとの旧厚労省通達行政通達(昭和52年8月3日環計第78号)が出ていますので、この場合には廃棄物処理法の規制も考える必要はありません。

その一方で、ペットの焼却施設の設置については各地方自治体の条例によって規制がなされているケースがありますので注意が必要です。ペットの焼却施設の設備その他運用については自治体毎にその規制内容が異なりますので、お寺にてペットの焼却施設を設置運用しようという場合には事前に自治体の条例をチェックする必要があります。

(4) 他の利用者・檀信徒との調和

仮にお寺としてペットの埋葬を許可する場合であっても、他のお檀家など墓地使用者への配慮も怠ってはなりません。

特に共同墓地や合祀墓などでは、他の墓地使用者が「動物と人間の遺骨を一緒にすること」に強い違和感を持たれる可能性も十分にあり得ます。

こうした感情的・信仰的な反発を未然に防ぐためにも、お寺としてはペットの納骨を認めるのか否かについて、あらかじめ墓地使用規則等に明記するなどして、お寺としてのペットの遺骨に対する考え方・方針を明確にしておくことが大切です。

3 本件ケースにおける対応

「ペットと一緒に眠りたい」という希望は、現代人の価値観を反映する真摯な願いです。お寺としては、宗派の教義に照らしてそもそも受け入れることが可能なのか、墓地等の利用規程にペットの合祀にかかる規定を新たに設けるか、他の墓地使用者への配慮としてどこまで対応するかなどについて、教義・法令・他の檀信徒との調和、そして場合によっては各自治体の運用等も踏まえた上で、お檀家のご要望にどこまで対応できるのかについて柔軟に検討することが求められます。

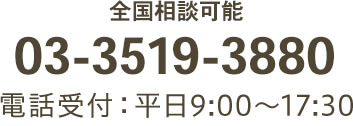

ペットの納骨にかかるトラブルやお悩みの具体的な解決については、弁護士法人 永 総合法律事務所にて宗派の慣習や地域の行政指導も踏まえた迅速かつ適切なアドバイスを申し上げることが可能ですので、いつでもお気軽にご相談ください。